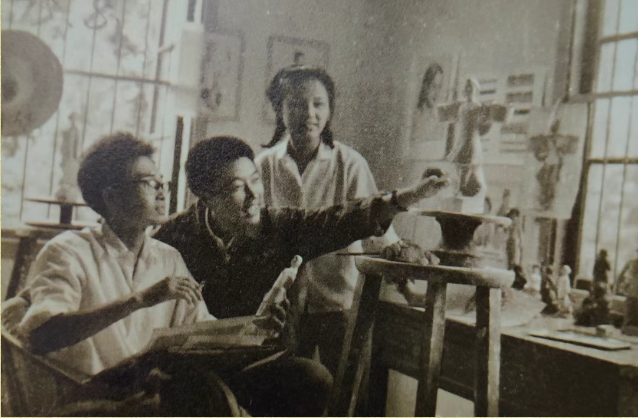

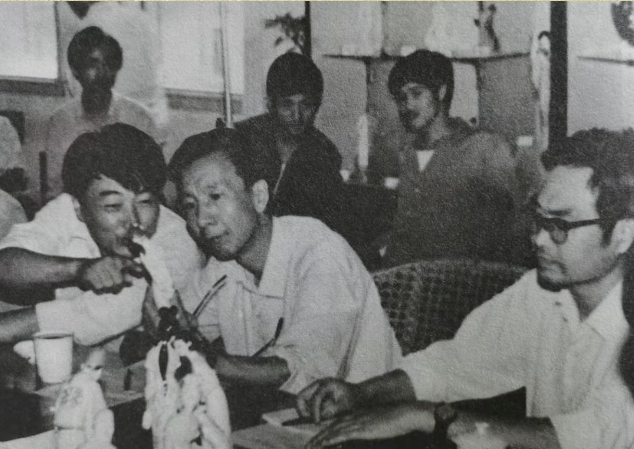

恩师尹一鹏先生 2013 年仙逝。我们六零班同学毕业五十年后重聚时,大家讲到尹先生时都感慨万千,更有同学不禁潸然泪下。 我与先生相处之缘大约可分作两段,一段是我在景德镇陶瓷学院读书的四年,另一段则是在雕塑瓷厂与他共事的七年。 从在陶院上二年级起,尹老师就教授我们素描和雕塑两门课程直到毕业。我们六零雕塑班只有区区十一个同学,而先生只比我们大十几岁,于我们亦师亦友亦兄长。除课堂教学之外,课余先生常带我们写生、画速写,晚上还时常邀请我们到他宿舍画头像。给我们补习之余他还会拉上一段小提琴,舒伯特有之,莫扎特亦有之。在那物质匮乏、食不果腹的岁月里,先生的琴声往往让我们忘却现实生活中的不足而专注求索、致力学业。伴随着沙沙笔声和悠扬琴韵,先生那狭小的教工宿舍仿佛成了我们这些青年求艺路上的乌托邦! 1975 年 6 月,尹一鹏与熊钢如在雕塑瓷厂 尹先生常谆谆教导我们学习切不可拘于课室之内,需广泛阅读以提高文艺修养,多画速写以提高造型能力,多搞创作以便将来适应社会工作。在先生的指导下我从二年级就开始摸索着搞陶瓷雕塑创作,先后做了鲁迅像、高尔基像和卡斯特罗浮1975 年 6 月,尹一鹏与熊钢如在雕塑瓷厂雕像等。看了我做的高尔基浮雕像后,先生让我去他的宿舍,并拿了一件他的作品给我看。我一眼就认出这件浮雕原型是工程系的一位同学。先生的这件作品线条流畅、形象隽秀、神态文雅,典型一个生动活泼的海派城市少女形象。尹先生告诉我做肖像浮雕一要捕捉神态,二要捕捉特点。浮雕压缩与美化是很有学的。要合理、科学、和谐统一才能出好作品。在他的悉心指导下,我之后做卡斯特罗浮雕就进步了不少。 尹先生观察事物特别细致入微,塑造形象极其严谨。他在创作方志敏浮雕像时曾要我去做模特。其间他发现我的拇指与手掌的关系与众不同,之后我自己才注意到像我这样的情况在人群中确实是少数。 1963 年,先生带我们到北京实习。此行主要目的是到故宫临摹历代传统陶瓷雕塑,并途径杭州、上海与南京参观学习。沿途先生带我们拜访了一些老画家与雕塑家。印象最深刻的是在浙江美院拜访老雕塑家周轻鼎和在中央工艺美院听郑可先生讲课。那时陶院成立不过数年,师生之间本就有陶瓷雕塑专业应如何教授及陶瓷雕塑的表现形式的争论。有人主张按美院雕塑专业的教学大纲教学,有人则主张应充分考虑陶瓷雕塑的特点,有人力挺陶瓷雕塑需具象写实,有人则坚持抽象变形。在这样的争论声中,尹先生安排教学行程实在是用心良苦。听完周、郑两位老师的课后我们心中似乎豁然开朗,应该说具象与抽象两条路都是通途。自那以后,我依自己的性格喜好倾向于郑可先生的抽象思路,自然也有同学偏爱周先生的写实思路。而这两条路在第二年我们班同学的毕业作品中都得到了充分体现。 1981 年尹一鹏老师带 78 级雕塑班西北行到四川大足。第一排左起:尹卫红、吕品昌、尹一鹏、桑任新、曹春生、李钢第二排左起:李建生、余克敏、 之后,在尹先生作品《母与子》的影响之下,我课余创作了一些适合陶瓷雕塑特点的变形的作品,如《茉莉花》(苏州少女头像)、《拍拍手》等。毕业创作时我齐头并进,一方面用写实的手法创作了为政治宣传服务、反映知青生活的《初耕》和《奀妹与队里的牛》,另一方面用变形手法创作了《听广播》等三件作品。在那种政治气氛的大环境中,尹先生给了我们较宽松的创作条件。有人对我的《听广播》提出异议,尹先生表示作品表现形式不必拘泥,可以探讨,对我的艺术探索给予了莫大的支持。 毕业后的第一个中秋节,我们留在景德镇的几位同学想凑份子请先生上馆子喝点小酒。不想在夜幕之下秋风之中,先生跟着我们四个弟子,空着肚子从前街走到后街,从上街走到下街,却找不到一家开门营业的馆子。原因是当年景德镇的馆子逢中秋都要歇业回家团圆。我们几个终年都在学校或单位吃食堂过活,完全没摸清门路。半个晚上走下来,又累又饿还一肚子憋气和尴尬,尹先生丝毫不以为意:“还是回学校去,我宿舍还有两斤面条!”于是,在那个粮食凭票定额供应的年代,我们几个回头把先生的口粮一扫而光。饱餐之后,我们师生五人在学校的草地上幕天席地,边赏月边闲谈,其乐融融! 1982 年,尹一鹏在陶瓷学院 1978 级雕塑班进行毕业答辩 毕业之后,本来和先生见面的机会应该会少很多。不想不久之后,先生和我四年师生缘虽尽,但七年同事缘又开始。1968 年陶瓷学院停办,尹先生和张羽、吴天保、王留仙等老师一齐调至雕塑瓷厂创作室工作至 1976 年。几位老师的加入给活跃的雕塑瓷厂创作增添了巨大的力量,使得厂里有能力完成了一系列大型创作。《社会主义赞歌》《东方红》、《世界人民热爱毛主席》、样板戏组雕,还有毛主席、王进喜、陈永贵和李玉和等人像作品。这些作品从整体设计、关键人物形象1982 年,尹一鹏在陶瓷学院 1978 级雕塑班进行毕业答辩塑造、组雕整体统筹都是由尹先生唱主角。在景德镇雕塑瓷厂期间,先生个人创作的瓷雕精品也为数不少,如《平衡木》《摇篮曲》《蝴蝶梦》《狐狸》《八熊猫》等。先生的作品形象准确、清新雅致、端庄秀丽、情趣盎然,表现简洁明快,充分利用了材料釉色的特点,在陶瓷雕塑独特的艺术语言上进行了有益的探索,为后来者留下了宝贵的精神财富。 其实,在雕塑瓷厂的七年当中,尹先生在生活与创作上受到颇多阻碍。工人师傅们把他当成来厂里接受改造的知识分子臭老九。日常使用水电他都必须让工人群众优先,创作的稿子也会被人随意地改动。先生创作了一件近一米高的《屈原》,眼看作品已近完成,却被人改的面目全非,先生只好忍痛弃之不用,一个月的心血付出付之东流不说,还要逆来顺受,忍气吞声。因此,先生在雕塑瓷厂的十年间少有畅怀之时。好在厂里还有我等一些学生在,先生烦闷时还可找我们聊聊以稍解心中抑郁。臭老九。日常使用水电他都必须让工人群众优先,创作的稿子也会被人随意地改动。先生创作了一件近一米高的《屈原》,眼看作品已近完成,却被人改的面目全非,先生只好忍痛弃之不用,一个月的心血付出付之东流不说,还要逆来顺受,忍气吞声。因此,先生在雕塑瓷厂的十年间少有畅怀之时。好在厂里还有我等一些学生在,先生烦闷时还可找我们聊聊以稍解心中抑郁。 1982 年熊钢如(左)与毛龙汲(中)尹一鹏(右)老师参加学生毕业答辩 在工厂期间他对自己的学生依然满怀热情。记得 1968 年5 月南昌的江西综合仪表厂要做一座 4 米高的主席像,厂里将这个任务派到了先生头上,并让我给先生当助手同去南昌。我原以为上完大泥后就基本没有我的事了,谁知塑造形象时先生依然让我上,当我表示信心不足恐难胜任时,先生劝我说:“你就当让我休息下,这对你来说也是个很好的锻炼。”我心里明白先生借口休息,实则是让我把握这个难得的锻炼机会,仪表厂的这座大型雕像做下来果然令我受益匪浅。 水逝云飞,物换星移,回想先生在景德镇的岁月,总觉得这方水土亏欠他良多。如果这座千年瓷都真能让他跃马扬鞭、纵情驰骋,先生定能撑起景德镇陶瓷雕塑艺术的一片天空。可惜岁月蹉跎,斯人已去,岂能唤回?唯先生风范,念念于心! 尹 一 鹏

李明、吴翘璇、王守鹏、孙金德、吴少湘、秦璞、刘新中、刘小可、蒋自强、姚永康

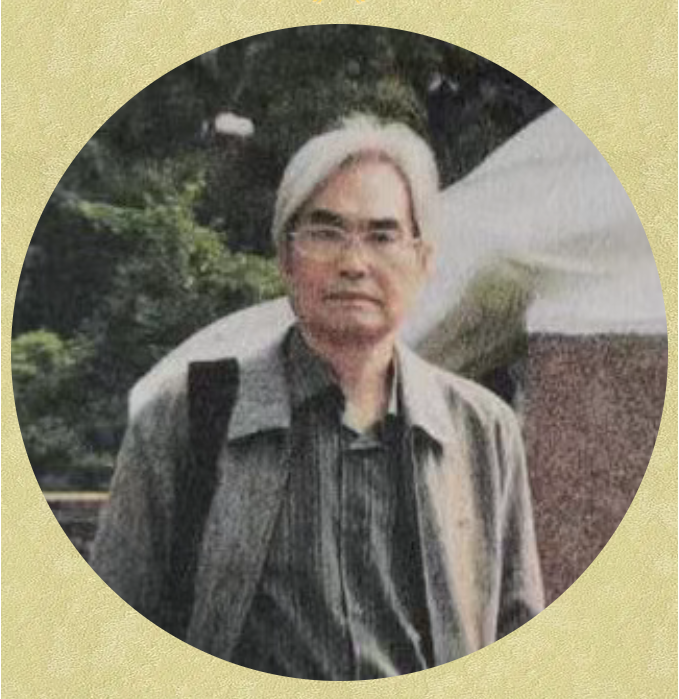

Yipeng Yin

1958 年于中南美术专科学校(现广州美术学院)毕业,景德镇陶瓷大学陶瓷雕塑学科的创始人之一,现代艺术教育家、雕塑家、教授